Was kann Generative KI für den Datentyp »Digitaler Zwilling« leisten?

Digitale Zwillinge sind virtuelle Abbilder physischer Systeme. Sie spiegeln Verhalten und Zustand wider und ermöglichen Optimierungen – vom Design über den Betrieb bis hin zur Wartung. Ob Maschinen, Produkte, Gebäude oder Menschen: Digitale Zwillinge helfen dabei, Prozesse zu überwachen, Anomalien zu erkennen und die Effizienz nachhaltig zu steigern.

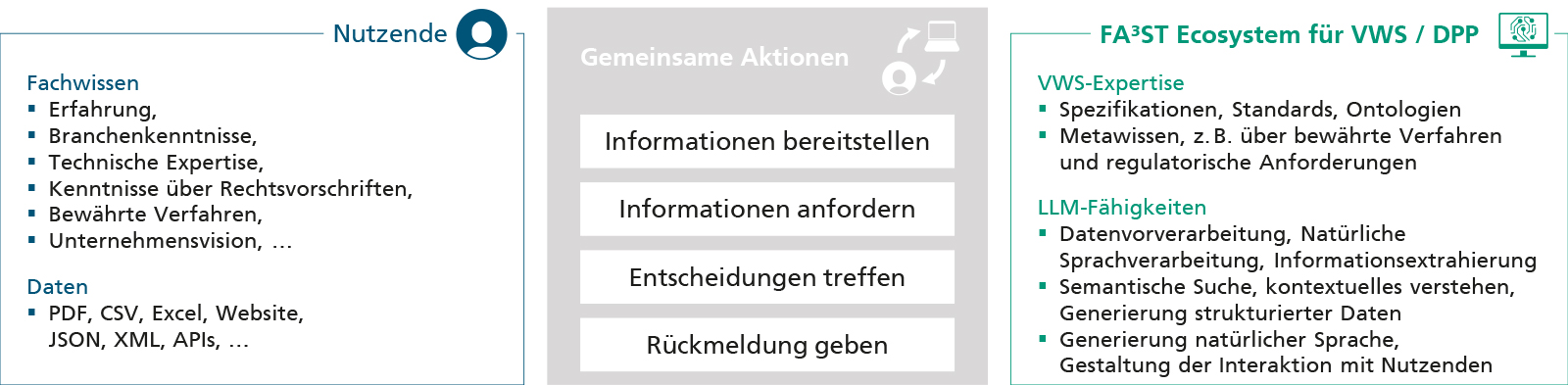

Generative KI macht Digitale Zwillinge noch leistungsfähiger:

- Komplexe, heterogene Daten verarbeiten – alle Informationen intelligent zusammenführen

- Wissensgraphen erstellen – Zusammenhänge sichtbar machen

- Plausibilität prüfen – Datenqualität sicherstellen

- Intuitive Interaktion per natürlicher Sprache – einfacher Zugriff auf Informationen

Mit Generativer KI entwickeln sich Digitale Zwillinge zu einem leistungsstarken Werkzeug, das Abläufe smarter, schneller und zukunftssicher gestaltet – und so entscheidende Wettbewerbsvorteile schafft:

- fundierte Entscheidungen treffen

- Kosten durch optimierte Prozesse und frühzeitige Fehlererkennung senken

- ihre Ressourcen effizient sowie nachhaltig einsetzen.